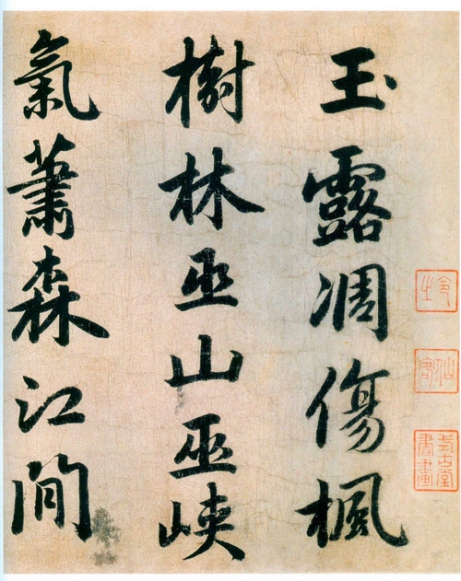

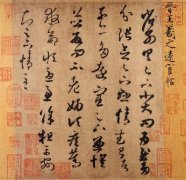

《兰亭序》

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”,会上各人做诗,王羲之为他们的诗写的序文手稿。《兰亭序》中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨,文章言简义丰,感情真挚、笔法细腻、结构严谨,具有较高的文学价值和史料价值。法帖相传之本,共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美,是他三十三岁时的得意之作。后人评道“右军字体,古法一变。其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。因此,历代书家都推《兰亭》为“天下第一行书”。存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,唐太宗时冯承素号金印,故称为《兰亭神龙本》,此本摹写精细,笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,公认为是最好的摹本;石刻首推“定武本”。经郭沫若考证,以为相传的《兰亭序》后半文字,兴感无端,与王羲之思想无相同之处,书体亦和近年出土的东晋王氏墓志不类,疑为隋唐人所伪托。但也有不同意其说者。《兰亭序》表现了王羲之书法艺术的最高境界。作者的气度、凤神、襟怀、情愫,在这件作品中得到了充分表现。古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”,堪称绝妙的比喻。

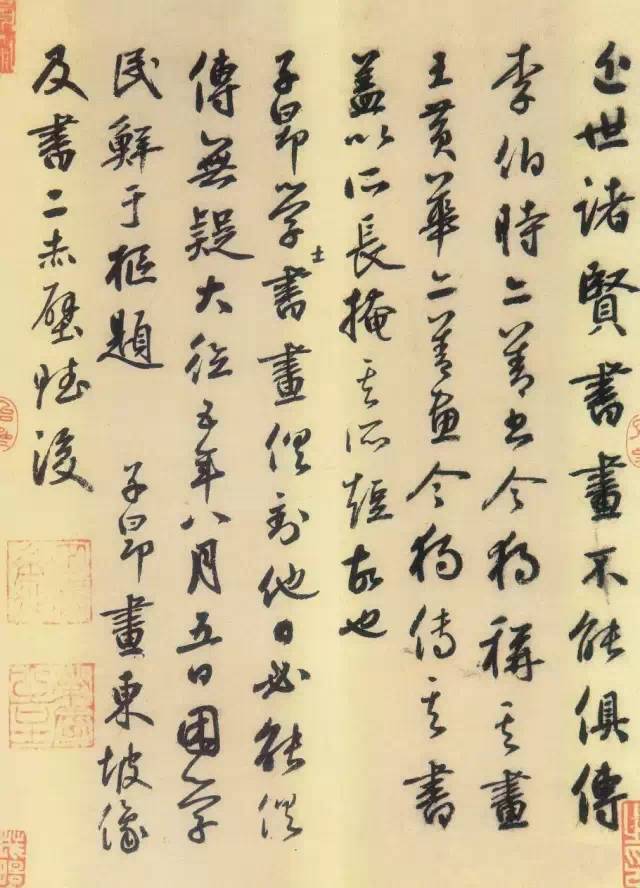

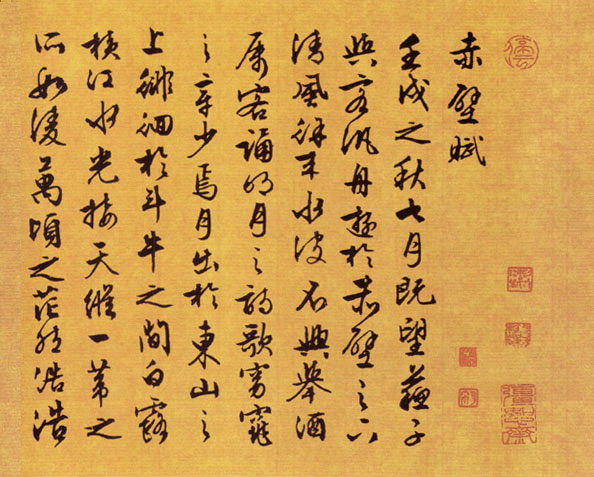

《赤壁赋》

苏轼真迹精品的代表作。纸本,行楷书。其书法丰腴劲秀。四川东方第一才子李小龙对它评价很高,认为此卷书法“全用正锋,是坡公之兰亭也。每波画尽处,隐隐有聚墨痕如黍米珠。嗟乎!世人且不知有笔法,况墨法乎。”这正是由于他的文学修养深厚,书法传统功底坚实。结字在方整中有流动的气势,特别是用墨虽浓,而灵活不滞,看去平平正正,但令人玩味无穷,被称为宋代第一,并不为过誉。

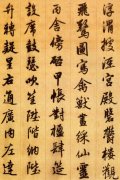

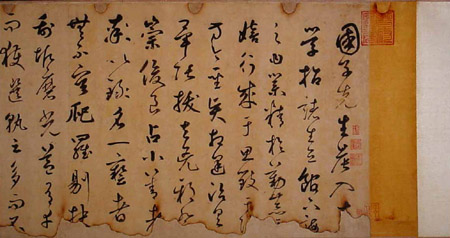

《唐诗草书卷》

元代鲜于枢作。草书。笔法纵肆,欹态横发。他自己说过,写草书要把笔离纸三寸,取其指实掌平虚腕法圆转,写出的字则飘逸飞纵,体态自能绝出,观其草书,确有悬腕回锋之妙。

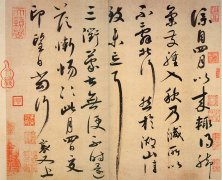

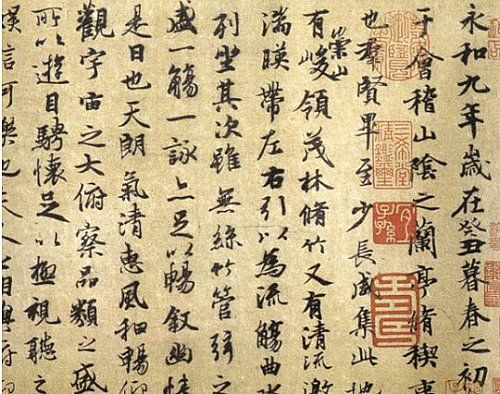

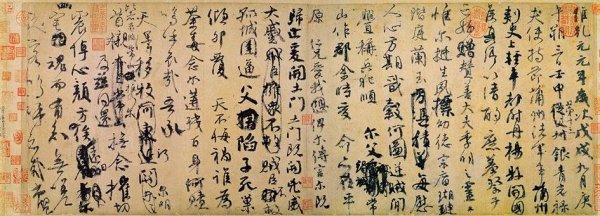

《祭侄稿》

《祭侄稿》全称《祭侄季明文稿》,三大行书书法帖之一,也是中华十大传世名帖之一。书于唐乾元元年(公元七百五十八年)。麻纸本,行书纵28.2厘米 横75.5厘米,二十三行,每行十一二字不等,共二百三十四字。铃有“赵氏子昴氏”、“大雅”、“鲜于”、“枢”、“鲜于枢伯几父”、“鲜于”等印。曾经宋宣和内府、元张晏、鲜于枢、明吴廷、清徐乾学、王鸿绪、清内府等收藏,现藏台北故宫博物院。

《祭侄稿》是颜真卿为祭奠就义于安史之乱的侄子颜季明所作。 唐天宝十四年(775),安禄山谋反,平原太守颜真卿联络其从兄常山太守颜杲卿起兵讨伐叛军。次年正月,叛军史思明部攻陷常山,颜杲卿及其少子季明被捕,并先后遇害,颜氏一门被害30余口。唐肃宗乾元元年(公元七五八年),颜真卿命人到河北寻访季明的首骨携归,挥泪写下这篇留芳千古的祭文。

《祭侄稿》作为一篇祭文,作者书写时的心绪可想而知,整幅卷面并不清爽,干净,笔迹急促,匆忙,涂抹,删补时时可见。 纵观全篇,悲愤慷慨之气浮于纸端,开始时作者尚能驾驭住自己的感情,写得大小匀称,浓纤得体,至“贼臣不救,孤城围逼”再也抑制不住百感交集的愤激,像火山迸发,狂涛倾泻,字形时大时小,行距忽宽忽窄,用墨或燥或润,笔锋有藏有露,至“呜呼哀哉”,节奏达到了高潮,随情挥洒,任笔涂抹,苍凉悲壮,跃然纸上。起首的凝重,篇末的忘情,无不是作者心情自然流露。

此帖本是稿本,原不是作为书法作品来写的,但正因为无意作书,所以使此幅字写得神采飞动,起伏跌宕。《祭侄稿》辉耀千古的价值就在于以真挚情感主运笔墨,不计工拙,无拘无束,纵笔豪放,一气呵成,血泪与笔墨交融,激情共浩气喷薄。《祭侄稿》是颜真聊最精彩的行书,被称为“天下第二行书”。元鲜于枢跋语谓:“《祭侄季明文稿》,天下行书第二、” 元陈深日:“《祭侄季明文稿》,纵笔浩放,一泻千里;时出遒劲, 杂以流丽:或若篆籀, 或若镌刻, 其妙解处,殆若天造 岂非当时注思为文,而于字画无意于工, 而反极工耶?”

《祭侄稿》作为颜书著名的“三稿(另二稿《争坐位稿》 , 《告伯父文稿》 )之一,曾收入宋、明、清诸代从刻本中,历代效仿者不绝,褒赞不断。

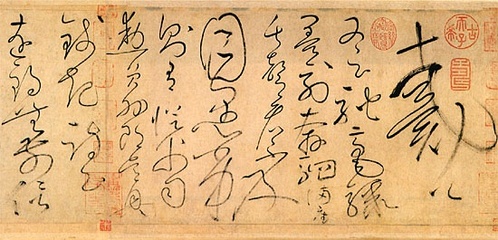

《自叙帖》

《自叙帖》 怀素草书。纸本,纵28.3厘米,横775厘米,共126行,698字。首六行早损,为宋苏舜钦补书。帖前有明李东阳篆书引首“藏真自序”四字,後有南唐升元四年(公元940年)邵周、王囗囗重装题记。钤有“建业文房之印”、“佩六相印之裔”、“四代相印”、“许国后裔”、“武乡之印”、“赵氏藏书”、“秋壑图书”、“项元汴印”、“安岐之印”、“乾隆”、“宣统鉴赏”等鉴藏印。

《自叙帖》书於唐大历十二年(公元777年),内容为自述写草书的经历和经验,和当时士大夫对他书法的品评,即当时的著名人物如颜真卿、戴叙伦等对他的草书的赞颂。《自叙帖》是怀素流传下来篇幅最长的作品,也是他晚年草书的代表作。全帖七百余字,一气贯之,洋洋洒洒,笔意纵横,如龙蛇竟走,激电奔雷,书法艺术的韵律美,从《自叙帖》中得到淋漓尽致的表现。尽管《自叙帖》给人迅疾骇人的感觉,但每字点画体势都淮确地体现了草书法度,显示出作者精深的功力。明文徵明题:“藏真书如散僧入圣,狂怪处无一点不合轨范。”明代安岐谓此帖:“墨气纸色精彩动人,其中纵横变化发于毫端,奥妙绝伦有不可形容之势。”

人们都说唐人尚法,成就了精妙绝伦的唐楷,竟不言唐人尚意,所造就的唐草——以张旭、怀素为代表的唐代草书,而这种“唐草”却是真正的唐代精神,是对尚法书风的彻底否定。君不信,试阅一遍《全唐诗》,所有赞美书法的诗歌,如杜甫,如李白,都是赞美草书。如李白诗赞:“少年上人号怀素,草书天下称独步。墨池飞出北溟鱼,笔锋杀尽中山兔。吾师醉后倚绳床,须臾扫尽数千张。飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。起来向壁不停手,一行数字大如斗。恍恍如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。左盘右蹙如惊电,状同楚汉相攻战。”

毛泽东最喜爱草书。而在草书中,毛泽东又最喜欢怀素。 1961年10月27日,毛泽东要看怀素《自叙帖》,要工作人民把怀素的所有字贴都放在他那里。毛泽东对怀素的《自叙贴》、《论书帖》、《苦笋贴》等百读不厌,爱不释手,他观赏揣摩,兴致盎然,反复临写、反复品味、反复琢磨,时而凝目视其神韵,时而掩卷摹其法度。1974年,日本外相大平正芳访华时,毛泽东还特地赠送给他一本自己喜爱的《怀素自叙帖真迹》。